すみません、そこから、ちょっと切り売りしてくれませんか?

このブログを検索

2021年3月10日水曜日

「良い」ソールの定義 1/2 (素材)

生存者バイアスでスキーの発展条件を考えてみる(おおげさw)

母集団にばらつきがなければ、10,000人がそのスポーツに親しめば、世界クラスが一人生まれることになります。そう、

10,000がスキーを体験する

40%は、スキーが上手くならず、すぐに脱落し、残り6,000人がスキーを続ける。

中級600人、上級300人…プロ級が 60人生まれる

世界で戦える人が生まれる確率は 0.6人体験者数を10万人(10倍)に増やせば、6人確保できるということになります。

日本人(昭和生まれの日本人体型)だと…20%だったとします。

10,000がスキーを体験する80%は、スキーが上手くならずすぐに脱落し、残り2,000人がスキーを続ける。中級は 200人、上級が 100人…プロ級が 20人生まれる世界で戦える人が生まれる確率は 0.2人体験者数を10万人(10倍)に増やしてもやっと1人…

日本で、ワールドカップ級のスキー競技者が、カント角の影響を受けにくいノルディック競技に多く、アルペン種目で極端に少ない理由はここだと思うんです。

2021年3月9日火曜日

FUN or DIE

ジェイクは問いかけた

なんでスノーボードがここまで成長したんだと思う?

いろいろな意見が出てくる。

クールだから?

シンプルだから?板、一枚だしね。

自由だから…かな?スタイルもね(注1)

道具の値段が安いよね、スキーに比べて

横ノリ!

スケーターやサーファーが、オフシーズンにライドするから!(注2)

FUNだから?

ジェイクがそこで入ってくる。

それだよFUN、スノーボードって、何の役にも立たないんだぜ。

みんなが怪訝そうな顔をする。スノーボード って、役に立ってるよね?ジェイクがこう続ける。

スキーは、今はスポーツとしての面が大きいけど、もともとは道具だ。だから、スポーツとしての魅力を無くしても、道具として残る、便利だからね。

君たちが、ナショナルパークのレンジャーとか、天然ガスのパイプラインや送電線のメンテナンスマンで、積雪期にパトロールする必要があったとする。スノーボード を選ぶかい?それともスキー?

リゾートのパトロールとか、レスキューとかだったらどう?スキーとスノーボードのどちらかを、仕事の道具として選ぶとなったら、間違い無くスキーだよね。

スノーボードって、歩けないし、登れないし、でかい荷物背負って滑れないし、道具としてはまったく便利なところないんだぜ?なのに、なぜここまで拡大したかって言ったら、単にFUNだからだよ。

なるほど… ね

スノーボード のマーケットが、スキーよりも大きくなるかも?とか、考えてどうなるって言うんだ?

俺たちの役割は、スノーボード を作って売ることじゃない。それを使って、体験できるFUNを提供することが仕事なんだ。

だから、俺たちがやるべきことは、それがFUNなのかを考えて、もしYESなら、それを全力でサポートすることなんだよ。FUNがなくなったら、このスポーツも、俺たちも、消えていってしまうんだからね。

注1 スノーボーディングで「スタイル」という時、ファッションとか、佇まいとかだけの話ではありません。あなたの周りに、もし、スノーボーディングにはまっている人がいたら、「スノボのスタイルってなに?」と聞いて見てください。「スノボ」ってところで、ちょっとイラっとした顔をしたとしたら、要注意です。そのあと、少なくとも30分くらいは話が止まらないはずですからね。

注2 サーフィンのトップシーズンは冬です。いい波が来て、いい風?が吹くんだそうです。なのに人がいないんだそうです。ウェットスーツとキャップ?と、タビみたいなの履けば、寒く無いんだそうです。そんなわけある??まぁとにかく、冬にサーフィンしないでスノーボードしに行くよって「コアな」人は、ほとんどいないんじゃないかな?少なくとも、僕の知ってるコアサーファーはスノーボードしないですね。スケーターは…どうだろうね?

2021年3月8日月曜日

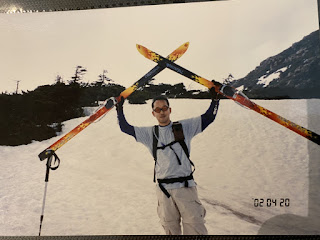

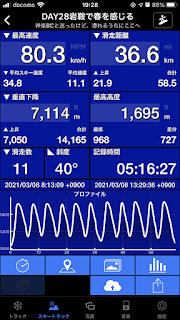

DAY28 雪のあるうちは岩鞍でいいか…

昨夜までは、神楽でプチBCか、日光白根登山(東面を滑って見たいので、偵察山行)って思っていた。しかし、よく考えて見たら、登山は土曜日でいいし、神楽もシーズンまだ長いし…

今行くなら、やっぱり岩鞍でしょうね?ということで出撃。記録はこんな感じでした。

スキーブーツのカント角 簡易的な調整方法

僕がイントラをしていた時に、どれだけ練習してもパラレルターンができないと、お悩みのお客さんを担当した。で、案の定O脚の人だった。で、リフトに乗っている時に、僕のスキーがフラットになっていることと、お客さんのスキーは外側に傾いていることを説明した。で、ちょっと調整してみますか?と、お尋ねして、午前と午後の間の休憩時間にこれをやってみた。

午後のレッスンで、いきなりお客さんのスキーがキレイに揃って、パラレルターンができるようになった。で、リフトの上で、こんな風におっしゃった。

今まで、どれだけ練習してもパラレルができず、半分あきらめていました。一生パラレルができないままに終わるんだろうなと。それが、こんなにすぐに解決するなんて…今までどれだけ時間を無駄にして来たかと思うと、悔しくて悲しくて、でも、すごく嬉しくて感動しています。

で、ポケットティッシュはだんだん痩せてくるし、耐久性がないので、別の素材を積層させたほうがいいことや、自分もO脚で悩んで、これを発見してパラレルターンができるようになったことをお話しした。

信じるも信じないもあなた次第だけれども、一度試してみても損はしませんよ。

アマゾンで、カントスポイラー・フットウェッジという商品名で売っています

実用新案でも取っておけば良かったかなw

スキーブーツのカント角・原則

なぜプラブーツではカント角が重要なのか?

プラブーツはカフの高さがあるので、スネを内側に絞り込むことで強いエッジングができます。革のブーツとは比べ物にならないくらいに。

ただし…それは、スネの角度とブーツの角度が適切にマッチングしていれば…の話です。

スキーの板が回転するメカニズムをイメージしてみる。誰も乗っていないスキーの板を、そのまま斜面においたらどうなるでしょうか?(スキーブレーキや流れどめは外していると考える)すると、スキーは最大傾斜線に向かって滑り出し、「まっすぐ滑り降りていく」筈です。

では、本来、最大傾斜線に向かって滑り降るスキーを「ターンさせる」にはどうしたらいいでしょうか?スキーヤーならわかる筈ですが、ターンさせたい方向にスキーを傾けて、荷重させれば良い。スキーを傾けると、そのサイドカーブの働きによって、スキーは傾いた方向にターンを始める。

ということは、両足を並行にして直滑降し、重心をどちらかに移動させ、そちらに膝を曲げてスキーを傾けてやれば、両方のスキーは並行のままターンを始める。これがパラレルターンであり、ごくごくシンプルな技術だ…カント角があっていれば。

そもそもスキーブーツを作るメーカーは、主要顧客であるヨーロッパと北米を見ている。そしてそこで滑る人たちは大多数がコーケイジャンであり、スネは細くまっすぐ。靴のかかとは、真ん中からすり減っていく。ところが、モンゴロイドである私たちのスネは太く(というか脹脛が発達し)、外側に湾曲している。いわゆるO脚で、靴のかかとをみると外側がすり減っていく。

私たちがスキーブーツを履くと、外側に傾いたスネは、スキーを外側に傾ける。スキーは傾いた方向にターンしていくと言った。つまり、外側に傾けられたスキーは、いつ、どんな時でも、隙さえあれば、外に向かって突進しようとしているのだ。

なかなかこれに気がつかないのも不思議だが、インナーを抜いたてブーツに足を入れてみると、いかにスネが変な位置にあるかびっくりすることだろう。

- 靴のかかとが外側から減っていく

- O脚であることを自覚している

- 脱力して直滑降できない、苦手、(油断すると両スキーが外側に暴走)

- プルークしたとき、内側のエッジが立たずスピードコントロールができない

- 階段登行をするとき、山側のスキーはエッジが効くのだが、谷側のスキーが流れて登れない

- スケーティングすると、蹴り足がずれてしまってうまく加速できない

- リフトに乗って、スキーの前側を交差させると、上のスキーのソールと、下のスキーのトップシートがぴったり密着しない

- どれだけ練習を続けても、パラレルターンができない

2021年3月7日日曜日

スーパーモデルは二重人格

ちゃんと歌えるわけじゃないの。好きなのよこの曲。聴き続けていたら、耳で覚えちゃったの。