しかし、最初からこの穴が開いているボードは、変態的にマニアックな、ガチなモデルしかないはずで、普通の人が普通に使うには、硬すぎたり何かと問題があるはずだ(偏見です)。

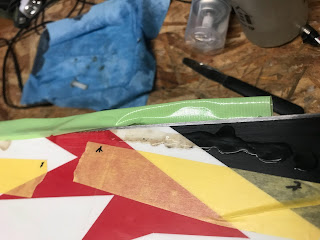

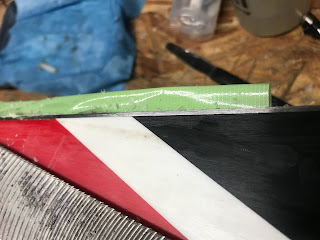

穴を開けてエポキシパテでグロメットを接着するのだけど、はみ出たパテがトップシートにくっつかないようにしておくのだ。そして、テープに穴あけの位置をマーキングする。

どんな場合でもそうだけど、ドリルで貫通穴を開ける時には、裏側に捨て板を固定しておくこと。ドリルの先端が向こう側に抜け出していく時、そこが何もない空間だと、穴の周囲にメクレやササクレができてしまう。それを防ぐために、穴が開いてもいい、不要な角材を取っておいて使うのだ。

最初はパイロットホール(誘導用の穴)を開ける、ボクは3mmを使う。この目的は二つあって、次の2つを確認している。

位置がずれていないかコア材は何か?空洞ではないか?

人間の目はすごく繊細なので、センターを外して穴を開けてしまうと、ものすごく違和感が出る。最初から本ちゃんの穴を開けずに、小さく開けて、離れてみると良い。

ドリルが入っていくと、削りカスが出てくるはずだ。それをよく見ること。普通は、トップシートの薄いプラスチックの後、ウッドコアのカス(木の破片ね)が出てくる筈。稀に、アルミのインサートとか、エポキシとかが出てくるかもしれない。要するに、内側がどうなっているかを念のために確認する。

場合によっては、トップシートを抜けたドリルがスカッて空洞を抜けて、ソールに当たるかもしれない。この場合、内側がハニカムとか、特殊な空洞のコアである可能性が高い。

まぁ、カーボンハニカムコアみたいな、値が張るボードに自分で穴を開けるようなおバカな人はいないだろうから、いいけどね。

ほぼ間違いなく木屑が出てきたと思うので、話を進める。次に、「木工用のドリルビット」で、「留め穴」を開ける。

|

| ソールは残す |

|

| パテ抜き穴5mm |

これで、表から見ると 12mm くらいの留め穴、その底にソール材が残っていて、真ん中に5mmの穴が開いている状態になった。

次のステップは、パテでグロメット(アルミのハトメ)を埋め込んで接着固定する。で、このパテの量が少なすぎると、固定が甘くなるし、ひび割れて水が入りやすくなってしまう。表側の穴を広げた理由は、そのためなんです。

本来、ハトメは表と裏のパーツをカシメて結合させる。しかし、ほとんどのハトメは、皮革や布の穴を保護するために作られているので、カシメ高さはせいぜい3~4mmしかない。だからボクは割り切って、ハトメのパーツの表面だけを使う。

|

| 裏からみたところ |

|

| 粘土タイプのエポキシパテ |

エポキシパテを良く練って、穴に押し付けるようにして延ばし入れる。そこにハトメの表側パーツをムギューって押し込んで、浮き上がらないように押さえる。

余分なパテは裏側の穴から押し出されてくるので、固まる前に取り去る。

そもそも、このエポキシパテはソール材にくっ付かないから、翌日固まってから取っても大丈夫。

ある程度パテか固まってきたら、養生テープとかマスキングテープをそっと外して、はみ出たパテと一緒に取り去る。

1日おいて、パテがすっかり硬化したら、表から金属用ドリルで穴を開けながら綺麗にしていく。そして、表と裏、両方から、回転ヤスリで少しずつ穴を広げつつ、パテを除去しつつ、綺麗にして完成。

|

| とりあえず完成 |

ハトメで表面(トップシートとコア材)は保護されるわけだけど、裏側はどうするのって?

そのために、ソール材を残して留め穴にしたのです。ソール材は、柔軟性・耐衝撃性・耐水性に優れた、ポリエチレン。へたなハトメより、よっぽど耐久性があるから、開口部を最小限にしておけばそれで十分なんです。

|

| 回転ヤスリで穴を少しずつひろげていく |

こうやって書いていくと大変そうだけど、慣れたら、穴一つの加工はせいぜい20分くらいでできる筈。そして、翌日の清掃と修正で15分くらい。やってみると意外と簡単な作業です。

まずは捨ててもいい板で、練習してみると良いと思います。

ボクはいきなり買ったばかりのSUSHIでやったけどね www